„Auf dass sich der Geist erhole, statt sich zu schwächen“ – 100 Jahre achtwöchige Ferien

Autorin: Marcela Zemanová, deutsche Übersetzung: Steffen Retzlaff

Die Sommerferien in Tschechien neigen sich langsam ihrem Ende zu. Bald geht es für die Kinder wieder in die Schule. Diese Sommerferien – üblicherweise den ganzen Juli und August über – feiern gerade ein rundes Jubiläum: 2025 ist es genau 100 Jahre her, dass der Staat sie landesweit für alle Schulen vereinheitlicht hat. Bis dahin hatte sie jede Schule mehr oder weniger selbst festgelegt, oft abhängig von regionalen Gepflogenheiten. Aber fangen wir von vorne an …

Ferien (früher auch als Vakanzen bezeichnet) kannten bereits die alten Griechen und Römer. Jedoch nicht im heutigen Sinne als Schulferien, sondern als eine Zeit, in der keine geschäftlichen oder offiziellen Angelegenheiten erledigt wurden, meist aufgrund zahlreicher religiöser Feiertage. Das lateinische vacatio leitet sich ab von vacare, was „leer sein“ oder „frei sein“ bedeutet. Bei den alten Griechen und Römern gab es zudem schon die sogenannten dies caniculares, die Hundstage. Bei ihnen handelte es um jene Tage, an denen es die Hitze unmöglich machte, zu arbeiten. Man brachte das Auftreten solch starker Hitze in der Antike mit dem Aufgang des Sterns Sirius in Verbindung. Er wird, nach dem Sternbild des Großen Hundes (Canis Maior), auch Hundestern genannt. Die Sonne befand sich in seiner Nähe am Himmel vom 22. Juli bis 23. August. Im Alttschechischen war der Ausdruck Hundstage ebenso bekannt. Im Russischen Wort für Ferien steckt der lateinische Hund (canis) noch immer: каникулы (kanikuly).

Fest steht, dass freie Tage ihren Ursprung in verschiedenen, alten religiösen Traditionen haben. Die Menschen gaben weltliche Unterhaltung und Aktivitäten auf, um sich dem spirituellen Leben zu widmen. Die christliche Sonntagsruhe oder der jüdische Sabbat stehen ebenso in dieser Linie. Auch in den Namen der Feiertage in verschiedenen Sprachen spiegelt sich die Entwicklung wider. Das deutsche Ferien kommt vom lateinischen feria, die englischen und dänischen holidays oder helligdage sind wortwörtlich „heilige Tage“.

Das tschechische Wort für Ferien (prázdniny) setzt sich etymologisch aus den Worten leere Tage und leere Zeit zusammen. In der Schulbildung sind damit Tage gemeint, an denen die Schule nicht besucht wird. Überraschend ist, dass die Notwendigkeit, die Schulzeit zu unterbrechen, bereits Johann Amos Comenius erkannte und vorschlug. Er prägte auch Begriffe wie Schuljahr und Schulwoche. Er empfahl nicht nur eine „freie Zeit für Hausaufgaben, ehrenvolle Erholung und eigenständiges Lernen“ nach der Schule, sondern auch zwei wöchentliche „Pausen“ – am Mittwoch- und Samstagnachmittag. Verbunden freilich mit der Bemerkung, der Sonntag solle „ganz Gott geweiht sein“. Comenius forderte jedoch auch längere Erholungszeiten: „Es sollte vier große jährliche Ferien geben: acht Tage vor den jährlichen kirchlichen Feiertagen und acht nach ihnen: 1. Weihnachten, 2. Ostern, 3. Pfingsten, 4. einen ganzen Monat für die Weinlese.“ Wo es keinen Wein gab, überließ Comenius die Schulkinder natürlich nicht sich selbst: „Wo bei der Weinlese keine Arbeit anfällt, kann es über die Hundstage zwar frei geben, aber in vernünftigem Maße, auf dass sich der Geist erhole, statt sich zu schwächen.“

Es ist bekannt, dass Kaiserin Maria Theresia maßgeblich zur Einführung der Schulpflicht beitrug, als sie 1774 die Allgemeine Schulordnung erließ. Diese führte eine sechsjährige Schulpflicht ein. Das Schuljahr begann seinerzeit am 1. November - wenn die Schulen beheizt werden konnten. Maria Theresia legte die Ferien vom 21. September bis zum 31. Oktober fest. Einzelne Schulordnungen passten die Ferienzeiten jedoch den regionalen Gegebenheiten und Bedürfnissen an.

Zwölf Jahre später wurden die Ferien in die Sommermonate verschoben. Kaiser Joseph II. legte sie in einem Erlass von 1786 auf den Zeitraum vom 16. Juli zum 31. August. Der Grund war ein rein praktischer: Die Kinder mussten bei der Saisonarbeit auf den Feldern und in den Obstgärten helfen. Länge und Zeitpunkt variierten wiederum stark von Schule zu Schule, je nach den Bedürfnissen der Regionen oder Landbesitzer. Diese Praxis blieb über hundert Jahre bestehen. Daran änderte auch das Reichsschulgesetz von 1869 - das sogenannte Hasner-Gesetz, das die Schulpflicht endgültig einführte, aber dazu später mehr - nichts. Die Ferienzeiten variierten lokal je nach den örtlichen Bedingungen. Ältere Kinder halfen bei der Getreide- oder Hopfenernte, beim Hacken und Ernten von Kartoffeln oder Rüben. Mitunter mussten sie auch beim Viehtrieb unterstützen und die Herde hüten.

Neben den gesetzlichen Feiertagen unterbrachen auch zahlreiche kirchliche Feiertage das Schuljahr. In der österreichisch-ungarischen Monarchie wurden bei besonders großer Hitze mitunter sogenanntes Hitzefrei oder außerordentliche Ferien ausgerufen. Freilich hatten die Kinder bei weitem nicht so viel frei wie heute und konnten von zwei Monaten Ferien nur träumen. Der bekannte tschechische Historiker Josef Šusta erinnert sich: „Im Großen und Ganzen gefiel uns die Schule, aber noch mehr gefiel uns jede außerordentliche Unterbrechung, die damals sehr selten vorkam. Wenn es überhaupt kein Hitzefrei gab, begann die freie Zeit erst am 1. August mit den Ferien und dauerte nur sechs Sonntage.“

Die endgültige Einführung der Sommerferien erfolgte erst während der Ersten Tschechoslowakischen Republik. Am 12. Juli 1925 erließ das Ministerium für Bildung und Volksaufklärung ein Dekret, in dem unter anderem Beginn und Ende des Schuljahres vereinheitlicht wurden. Es begann am 1. September und endete am 30. Juni. So fielen die Ferien einheitlich von Asch bis in die letzten Dörfer des Karpatenvorlands auf Juli und August. Der neue Staat wollte damit das Schuljahr vereinheitlichen aber auch seine Einheit herausstellen. Erstaunlicherweise überlebte die Tradition der zweimonatigen Ferien auch den Zweiten Weltkrieg, das kommunistische Regime in der Tschechoslowakei und die Trennung Tschechiens und der Slowakei 1993. Heute feiern die berühmten zweimonatigen Ferien ihr hundertjähriges Jubiläum.

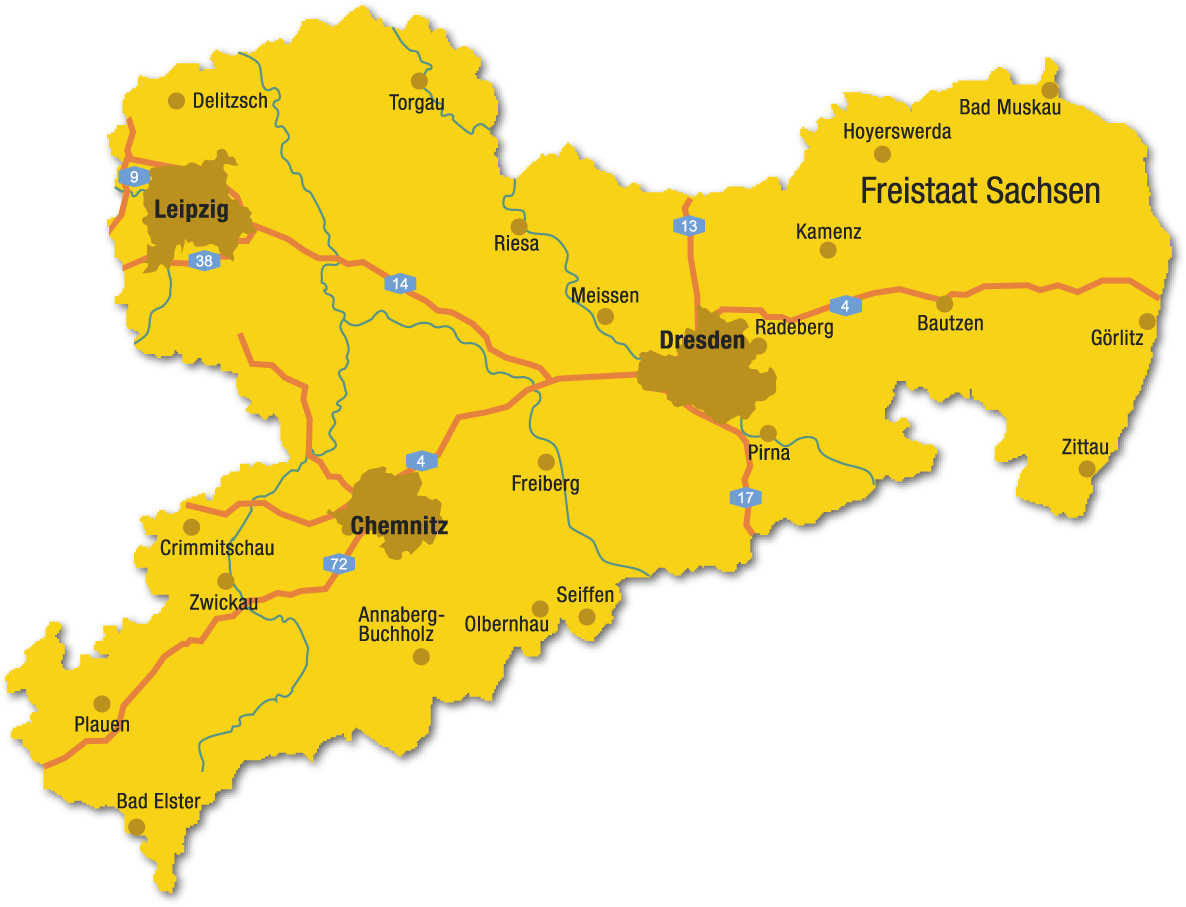

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die tschechischen Ferien im Ländervergleich nicht zu den längsten gehören. Rekordhalter sind die Italiener mit 14 Wochen Schulferien. In Bulgarien haben Erstklässler sogar 15 Wochen. Anders verhält es sich bei unseren Nachbarn in Deutschland – jedes Bundesland legt die schulfreien Tage selbst fest. Das Ergebnis ist eine relativ große Spanne: Mancherorts beginnen die Ferien Ende Juni, andere Ende Juli. Im benachbarten Sachsen beispielsweise schlossen die Schulen dieses Jahr zwischen dem 28. Juni und dem 8. August, sodass die Kinder dort diese Woche schon wieder in die Schule gehen…