Eine Zuckertüte für Erstklässler – Trend oder Tradition?

Autorin: Marcela Zemanová, deutsche Übersetzung: Steffen Retzlaff

Der erste September ist traditionell für viele Kinder der erste Schultag. In den letzten Jahren ist eine Zuckertüte voller Süßigkeiten fast in ganz Tschechien zu einem unverzichtbaren Bestandteil dieses festlichen Moments geworden. Diese ursprünglich deutsche Tradition hat sich unter tschechischen Erstklässlern recht weit verbreitet. Wir können sie als einen modernen Import aus dem Ausland betrachten, ähnlich wie Halloween oder Valentinstag. Es handelt sich jedoch um eine relativ lange Tradition, die auch mit unserer Grenzregion und der kulturellen Vermischung von Traditionen verbunden ist. Wie ist das also mit den Zuckertüten?

Die Tradition der Zucker- oder auch Schultüte, die Kindern den ersten Schultag „versüßen“ soll, kam Anfang des 19. Jahrhunderts in Deutschland auf, insbesondere in Thüringen und Sachsen. Sie geht wahrscheinlich auf eine noch ältere Tradition zurück, bei der die bunten Zylinder wohl gar keine Rolle spielten. Je nach Region erhielten die Kinder verschiedene Geschenke, Brezeln oder Kekse in Buchstabenform. Nicht nur zu Schulbeginn, sondern auch um Ostern, wenn die Kinder eingeschult wurden, verschmolzen die Traditionen von Süßigkeiten und Schultüten manchmal mit jenen des Osterhasen und seinen Leckereien für Kinder.

Manche Theorien über den Ursprung der Zuckertüte verweisen auf den Einfluss jüdischer Traditionen, genauer gesagt auf den jüdischen Brauch, Kindern zu Beginn des Tora-Studiums etwas Süßes zu schenken. Dabei handelte es sich um ein süßes Gebäck in Form hebräischer Buchstaben in Erinnerung an den Vers „Dein Wort ist süßer als Honig in meinem Mund“ (Psalm 119,104). Nach Ansicht vieler Rabbiner ist diese Theorie jedoch zumindest gewagt.

Aber zurück zur Schultüte. Ihre älteste erhaltene Erwähnung stammt offenbar aus den autobiografischen Schriften Karl Gottlieb Bretschneiders, dem Sohn eines Pfarrers im sächsischen Gersdorf. Bretschneider, der 1781 oder 1782 in die Schule kam, erinnerte sich, von seinem Lehrer eine Zuckertüte geschenkt bekommen zu haben. Der deutsche Musiklehrer und Chorleiter Johann Daniel Elster im thüringischen Benshausen erinnerte sich ähnlich an seinen ersten Schultag im Jahr 1801. Er erhielt vom Kantor „nach altem Brauch“ eine „große Zuckertüte“. Und der thüringische Schriftsteller und Geschichtenerzähler Ludwig Bechstein erinnerte ganz ähnlich: „Im fünften Jahre führte man mich zur Schule und ich empfand die Süssigkeit des wichtigen Tages, als mir der Cantor nach altem Gebrauche eine grosse Zuckertüte verehrte.“

Unter den Erinnerungen berühmter Persönlichkeiten ist auch der bekannte deutsche Schriftsteller Erich Kästner zu nennen, Autor beliebter Kinderbücher wie „Luisa und Lotka“ oder „Emil und die Detektive“. In seinem Buch „Als ich ein kleiner Junge war“ schildert er seinen ersten Schultag 1906, als er eine „Zuckertüte mit Seidenschleife“ mit in die Schule brachte. Als er mit ihr vor seinem Nachbarn angeben wollte, stolperte er und der Inhalt der Tüte ergoss sich auf den Boden. Da saß er nun, der Arme, bis zu den Knöcheln inmitten all der Bonbons, Pralinen, Feigen und anderer Süßigkeiten.

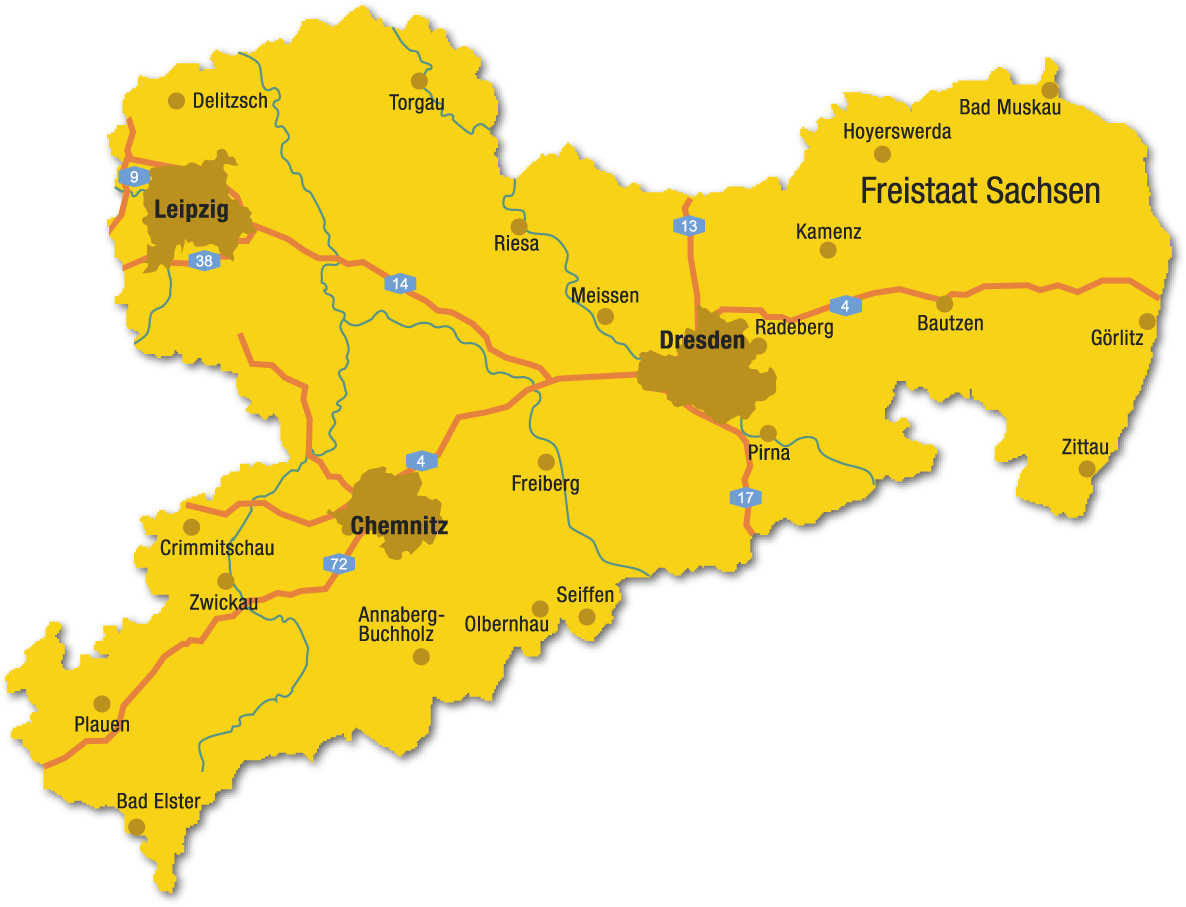

Als Wiege der Schultüte gilt das thüringische Jena (1817), weitere Erwähnungen stammen aus Dresden (1820) oder Leipzig (1836). Im Raum Dresden und Leipzig verbreitete sich die Sage, dass im Schulgarten (oder im Lehrergarten) ein „Zuckertütenbaum“ wächst. Wenn ein Kind geboren wird, erscheint eine neue Tüte am Baum. Sie wächst und wächst – genau wie das Kind. Sobald sie am Baum „gereift“ ist, ist das Kind bereit für die Schule. 1853 taucht das Motiv des Zuckertütenbaums in Moritz Hegers Kinderbuch „Zuckertütenbuch für alle Kinder, die zum ersten Mal in die Schule gehen“ auf.

Auch Albert Sixts Buch „Der Zuckertütenbaum“ ist sehr bekannt und beliebt. Es erzählt die Geschichte von Ruprecht (er entspricht einer frühen Form des deutschen Weihnachtsmanns), der nach Weihnachten müde von seinen langen Reisen ins Reich der Elfen kommt. In seiner Hand hält er eine „Wunderzwiebel“, die die Elfen pflanzen und pflegen. Als Ruprecht einschläft, wächst aus der Zwiebel ein magischer Baum aus Schultüten, die den Kindern in der Zeit vor Ostern Freude und Süßigkeiten bringen.

Zuckertüten entwickelten sich schnell zu einem Verkaufsschlager. 1894 gründete Carl August Nestler im Erzgebirgsdorf Wiesa eine Fabrik zur Herstellung von Feinkartonagen. Zu seinen Produkten gehörten Schultüten, deren Massenproduktion das Unternehmen ab 1910 begann. Bis heute ist das Familienunternehmen mit Sitz im sächsischen Ehrenfriedersdorf der führende Hersteller von Schultüten in Deutschland. Jährlich werden über zwei Millionen von ihnen verkauft. Darüber hinaus werden auch Papier-Ostereier und Weihnachtsschmuck aus Papier hergestellt.

Mit der Zeit fand die Zuckertüte ihren Weg vom Erzgebirge über Sachsen und Thüringen in andere Regionen. Vor dem Ersten Weltkrieg waren sie in größeren Städten – außer in Berlin - unüblich. Erst nach 1950 verbreiteten sie sich weiter. Auch in Österreich und Teilen der Schweiz erfreute sich die bunte Tüte allmählich großer Beliebtheit. Auch in den Gebieten des heute polnischen Schlesiens, wo früher Deutsche lebten, blieb die Tradition erhalten. Hier heißt sie „Tyta“, offensichtlich eine Entlehnung aus dem Deutschen.

Der Brauch überdauerte die Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg und wurde auch in der DDR fortgeführt. Die Genossen fanden ihn vermutlich harmlos. Dennoch lassen sich kleine Unterschiede zwischen West und Ost finden. In der DDR war eine sechseckige Tüte mit 85 cm Länge häufiger, während im Westen die zuvor üblichen runden Tüten mit 70 cm Länge erhalten blieben. Am weitesten verbreitet ist die Zuckertüte bis heute in Sachsen und Thüringen. Der erste Schultag ist oft ein großes Familienfest. Mancherorts pflücken die Kinder ihre Tüten von einem Baum im Schulgarten oder im Park. Die Schule selbst oder die Eltern der Kinder bereiten sie heimlich vor. Andernorts erhalten die Kinder die Tüten zu Hause von ihren Eltern und nehmen sie mit in die Schule. So ist es auch in Tschechien üblich. In manchen Teilen Deutschlands bringen Kinder die Tüten vor Schulbeginn in die Kirche, wo der Pfarrer sie segnet.

Nicht unerwähnt bleiben soll auch eine lokale Besonderheit: die Zuckerschachteln. Schachteln oder Kästchen, bemalt mit Bildern und Versen und gefüllt mit Süßigkeiten werden seit drei Jahrhunderten an die Kinder in den Dörfern Langula, Oberdorla und Niederorla (heute Teil der Landgemeinde Vogtei) in Thüringen verschenkt.

Und wie ist es mit den Zuckertüten in unserer Region? Handelt es sich tatsächlich um einen modernen Import? Im ehemaligen Sudetenland sind sie bereits im 19. Jahrhundert dokumentiert, insbesondere im Erzgebirge. In der Grenzregion hielt sich der Brauch auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Er wurde hauptsächlich von ursprünglich deutschen Familien gepflegt, die nicht vertrieben worden waren. Auch aus der benachbarten DDR schwappte der Brauch zu uns und wurde von den Genossen als harmlos akzeptiert. Die meisten Kinder in der Tschechoslowakei lernten Zuckertüten jedoch erst durch den Film „Luzie, der Schrecken der Straße“ kennen. Dieser Film basierte ursprünglich auf einer sechsteiligen Fernsehserie des westdeutschen Fernsehens mit dem gleichen Titel. Und eben jene Luzie, gespielt von Žaneta Fuchsová, mit der sich die kleinen Zuschauer in Deutschland identifizieren sollten, hatte natürlich eine Zuckertüte.

Heute verbreiten sich die Tüten aus Papier langsam auch in Tschechien, nehmen aber im Norden und Westen Böhmens immer noch eine privilegierte Stellung ein. Wir können diesen Brauch als modernen Import aus den Nachbarländern verstehen, aber auch als alten Brauch, der die Verschmelzung deutscher, jüdischer und tschechischer Traditionen im Erzgebirge und Umgebung aufzeigt. Ob mit oder ohne Zuckertüte – wir wünschen allen Kindern einen schönen Schulstart!